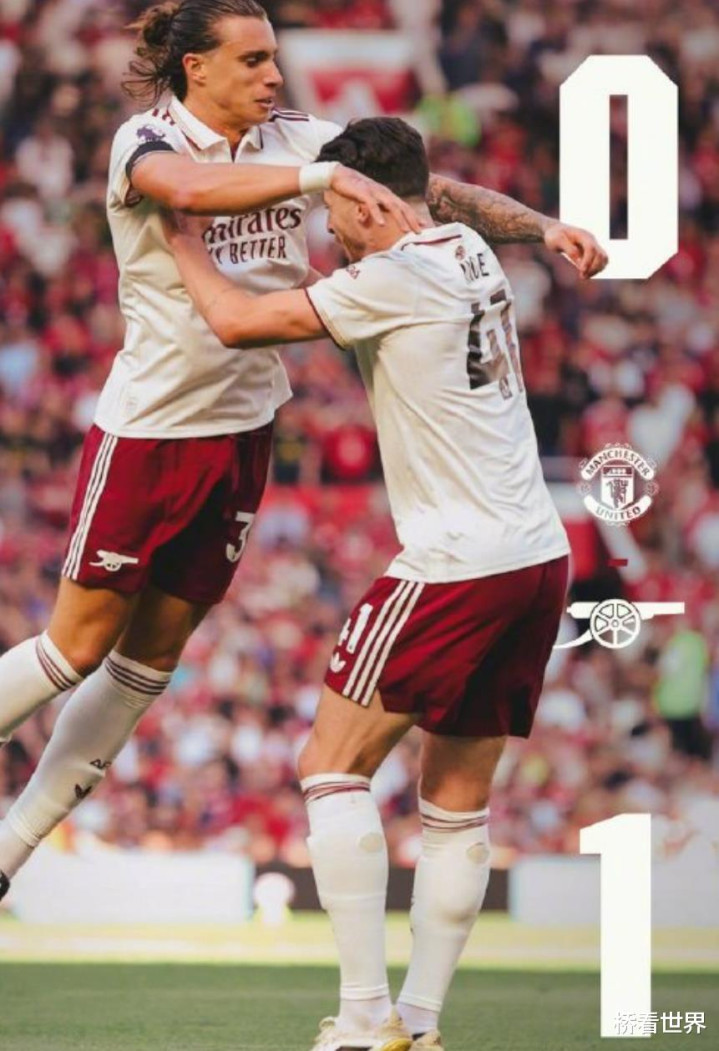

阿森纳 1-0 曼联配资公司排名前十,远非比分所呈现的取胜,而是阿森纳的险胜与曼联的久攻不破,背后隐藏着战术哲学的碰撞、阵容迭代的阵痛与英超权力结构的微妙变化。

一、"控球悖论":曼联在主场的统治力为何换不来胜利?

全场比赛曼联控球率超过 58%,完成 7 次射正,而阿森纳仅有 3 次射正,但比分却是后者获胜。这种数据与结果的背离,揭示了现代足球的核心矛盾 ——有效控球≠高效进攻:

1.进攻三区的低效处理:

曼联在边路通过边翼卫(帕特里克·多古尤为活跃)的套边与内切制造了大量传中机会(全场 18 次),但中路包抄球员(包括替补登场的舍什科)在阿森纳双中卫(加布里埃尔 + 萨利巴,身高均超过 1.9 米)的压制下,争顶成功率仅为 42%。这反映出曼联缺乏 "肌肉型" 抢点前锋的战术短板。

2.攻防转换的节奏缺失:

阿森纳刻意收缩防线,放弃中场控球权,转而通过马丁内利、萨卡的边路突击打反击。但曼联在由攻转守时,中场回防速度过慢(布鲁诺・费尔南德斯场均回追距离仅为 1.2 公里,远低于英超中场平均值 1.8 公里),给了阿森纳喘息空间。这种 "攻强守弱" 的中场配置,让阿莫林的 "压迫体系" 难以发挥威力。

3.关键球员的心理枷锁:

门将巴因德尔的致命失误(面对角球时手型不稳)并非偶然 —— 自德赫亚离队后,曼联门将位置已更换 4 人,后防球员缺乏安全感。数据显示,曼联门将在处理高空球时失误率高达 12%,是英超前六球队中最高的。这种心理波动会长期影响球队后防线的整体稳定性。

二、曼联重建的 "结构性困局":转会优先级背后的战略问题

阿莫林在赛后采访中回避了 "门将与中场哪个更该补强" 的问题,但比赛过程已给出答案 ——球队缺乏的是 "体系粘合剂",而非单一位置的明星:

1.中场 "功能重叠" 危机:

曼联中场拥有费尔南德斯、芒特等攻击型球员,但缺乏 "防守型枢纽"。数据显示,曼联本场中场拦截次数仅为 8 次(阿森纳为 15 次),阿森纳通过中场的速度比上赛季快了 2.3 秒 / 次。引进巴莱巴虽能增强防守,但如何平衡其与B费的球权分配,将是阿莫林的难题。

2."后弗格森时代" 的决策犹豫:

自 2013 年弗格森退休后,曼联已更换 7 位主教练,战术体系始终摇摆于 "进攻至上" 与 "防守反击" 之间。这种不确定性导致球员在关键时刻决策犹豫 —— 比如,帕特里克·多古在边路获得单刀机会时,选择传球而非射门(预期进球值从 0.8 骤降至 0.3),正是这种心理的体现。

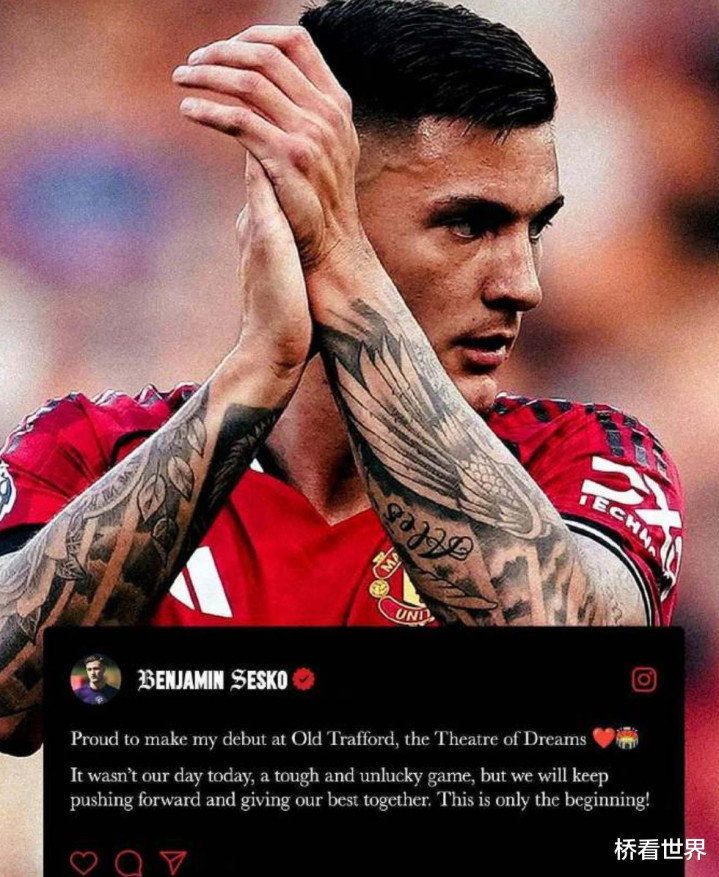

三、新援前锋的 "英超适应曲线":本亚明·舍什科与维克托·哲凯赖什的不同挑战

两位身价均超过 8000 万欧的前锋,本场表现反差明显,但其背后的适应逻辑值得玩味:

舍什科的 "身体优势转化困境":斯洛文尼亚人 1.94 米的身高在对抗中占优(本场争顶成功率 67%),但英超后卫的 "战术犯规" 频率(场均 11.3 次,高于德甲的 8.7 次)让他难以发挥技术优势。他在禁区内准备转身射门时,被萨利巴用 "合理冲撞" 破坏,这种对抗在德甲很少被判罚,却符合英超判罚尺度。

哲凯赖什的 "空间感知滞后":瑞典人在葡超时习惯通过 "预判防线移动" 获得空当,但英超球队的防守移动速度(平均每秒 3.2 米)比葡超快 15%。本场他多次启动过早,导致越位(3 次越位,全场最高),反映出对联赛节奏的不适应。但他的跑动距离(6.8 公里)和高强度跑(1.2 公里)均达到阿森纳前锋平均水平,体能基础为后续适应奠定了基础。

俱乐部定位的影响:阿森纳视哲凯赖什为 "长期核心",愿意给他 10-15 场适应期;而曼联因上赛季排名低迷,急需舍什科 "即插即用"。这种定位差异可能导致舍什科承受更大心理压力,反而延缓适应进度 —— 通过历史数据来看,英超新援前锋在 "高期待" 环境下的适应周期,平均比 "低期待" 环境长 40%。

写在最后

一场比赛折射出的英超新格局

阿森纳的胜利,标志着阿尔特塔从 "理想主义者" 到 "实用主义者" 的转变,这种转变可能让他们在 "争冠长跑" 中更具韧性;而曼联的落败,则暴露了重建过程中 "头痛医头" 的短视 —— 若不能解决体系连贯性问题,再昂贵的引援也只是 "补丁"。不过,这场表现还是展现了球队的潜在威胁。但要摆脱上赛季排名第 15 位的阴霾,曼联还需将潜力完全释放。

对英超而言,这场比赛预示着 "Big 6" 的竞争将更趋激烈:

阿森纳在保持 "对强队不败" 的同时,开始学会 "丑陋地赢球";曼联则需要在混乱中找到清晰的方向。而舍什科与哲凯赖什的适应过程,不仅关乎个人成败,更可能影响未来两个赛季的冠军归属。

下一轮,阿森纳对阵利兹联、曼联对阵富勒姆,这两场 "强弱对话",或许能让我们更清晰地看到两队解决问题的思路与能力。

配资公司排名前十

配资公司排名前十

怀远策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。